【AIワークショップ事例】都留市役所職員向け 生成AIワークショップ実施レポート

はじめに

都留市役所では、職員が生成AIを安全かつ効果的に活用できるようリテラシーを高め、庁内ガイドライン策定や試行導入につなげることを目的として、2025年8月27日と9月4日の2回にわたり、職員向け生成AIワークショップを実施し、当社がワークショップを設計・ファシリテーションを担当しました。

本プログラムは、第1回を「生成AIを知ろう」、第2回を「生成AIを業務に活かそう」をテーマに進め、基礎的な理解から実務への応用までを体験いただきました。本記事では、2回のワークショップで得られた成果と、今後の展望についてご報告します。

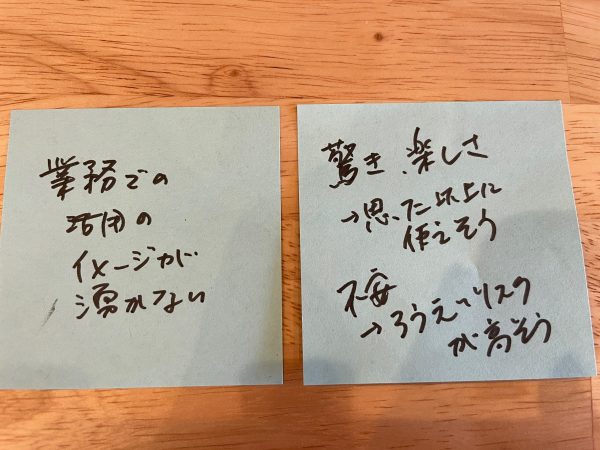

2回のワークショップを通じて、参加者は高い満足度と業務活用意向を示し、「何ができるのかわからない」から「楽しい、業務に活かしたい」と感情を転換し、具体的な活用イメージを持つことができました。

ワークショップの主な成果と意識の変化

1. 高い満足度と業務活用意向

参加者アンケート(第1回19名、第2回10名)の結果、両日ともに非常に高い評価が得られました

満足度: 第1回は平均8.4点(8〜10点で約84%)、第2回は平均8.5点(8〜10点で90%)でした。

業務活用意向: 第1回は平均7.9点、第2回も平均7.9点と高く、特に文書作成や情報整理といった業務改善効果への期待が大きいことが分かりました。

感情の変化: 第1回では、約8割(78.9%)が「興味が強まった」または「活用したいと思った」と前向きな変化を示しました。

参加者からは「非常に有意義であり、全職員に受講してほしい」との声が多く寄せられ、遊び程度の利用から業務活用への意識転換が生まれました

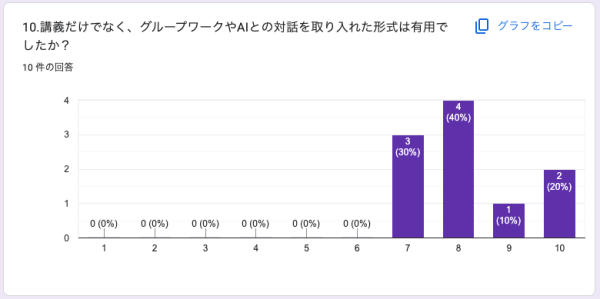

2. ワークショップ形式への評価

講義と実践を組み合わせたワークショップ形式は、全員が「有用」と回答する非常に高い評価を得ました(7〜10点で100%)。AIとの対話やグループワークを通じて、単なる知識習得にとどまらず、実践的な気づきや組織内での共通理解の醸成につながった点が大きな成果となりました。

👉 詳細なアンケート結果は こちらのnote記事 にて公開しています。

※なお、本ワークショップは「今後のAI導入に向けた試験的な取り組み」であり、終了後には庁内で生成AIを試験的に利用できる環境が整備される予定です。

都留市の挑戦は、いままさに本格導入へと進みつつあります。

STEP 1:「生成AIを知ろう」(8月27日実施)の詳細

第1回では、「生成AIの基礎を学ぶ」「実際に触れて体感する」ことに焦点を当てました。

基礎理解: 従来のAIが「最適な答えを選ぶ」のに対し、生成AIが「新しいものを生み出す」AIであることを理解しました。

実践ワーク: 参加者はChatGPT(無料版)を実際に操作し、落語の要約やマラソンのトレーニング法など身近なテーマでAIとのやり取りを体験しました。

リスクとプロンプト: 業務活用に向けて、良い結果を得るための「プロンプトエンジニアリング」の要素(役割設定、文脈設定、目的明記など)を学びました。一方で、情報の正確性、著作権、個人情報の取り扱いといったリスクも確認しました。

気づき: 実体験を通じて、生成AIは強力なパートナーになり得るが、「うまく指示する力」と「正しく使う意識」の両方が不可欠であること、また情報の正確性や安全性は利用者が自ら見極める必要があることを実感しました。

👉 STEP1の詳細レポートは こちらのnote記事 にて公開しています。

STEP 2:「生成AIを業務に活かそう」(9月4日実施)の詳細

第2回は、DX推進プロジェクトチーム17名を対象に、実務に直結する活用アイデアの整理と「空いた時間をどう使うか」を考える実践的な内容に取り組みました。

実務体験:

参加者はAIの出力をそのまま使うのではなく、自分で判断し調整して完成させるプロセスを体験しました(例:自己紹介スライド作成)。また、他自治体の政策調査シミュレーション(DeepResearch)や自治体専用AIアシスタント(RAGチャットボット)など、具体的な実践事例が紹介されました。

課題解決ワーク:

各課の具体的な課題(例:火災実況見分調書の作成時間削減、説明資料作成の短時間化など)をAIに相談し、解決策を立案しました。この結果、実務にそのまま応用できる部分がある一方で、地域固有の情報や制度の細部は人間の補正が不可欠であることが再認識されました。

未来の働き方の議論:

AIによって効率化して生まれた「空いた時間」をどう使うかについて議論しました。この時間は単なる余裕ではなく、人・組織・地域に再投資できる資源であると捉えられ、業務改善、スキルアップ、地域との接点づくり、チーム活性化といった多岐にわたる活用アイデアが整理されました。この議論は、単なる効率化にとどまらず、未来の働き方をデザインする鍵であるとの認識を広げました。

👉 STEP2の詳細レポートは こちらのnote記事 にて公開しています。

今後の課題と展望

参加者の意識は前向きに転換し、業務効率化や改善への期待が高まった一方で、現場実装に向けた課題も浮き彫りになりました。

課題:

少数の参加者からは「ファクトチェック(情報の正確性の確認)の負担」や「業務によって適用が難しいケース」への懸念が寄せられました。また、安易な活用によるリスク管理の難しさも強く意識されています。

今後の対応:

今後は、正確性を担保するための仕組みづくり、具体的なユースケースの提示、および定期的な最新情報の提供 が求められます。

実装フェーズへ:

今回支持を集めた活用アイデアをもとに、試作・実装フェーズへと進んで行く予定です。都留市役所DX推進PTの挑戦は、単なる効率化にとどまらず、都留市から全国の自治体に広がるAI活用の先行事例となることを目指します

「AIで生まれたこの時間を、私たちは一体、何に使おうか?」

この問いから生まれた答えは、ただの改善策ではなく、未来を描く希望のリストでした。

- 後回しにしていた業務改善を進める

- OJTや資格取得などのスキルアップに投資する

- 部署内ミーティングを増やし新しい企画を立ち上げる

- 市民サービスを強化する住民イベントや現場視察

- 余白を意識的に確保し、創造性を育む

C-tableの生成AI体験ワークショップでは、AIを単に効率化するためのものではなく、AIを使って、人・組織・地域に再投資できる資源を生み出す。

そのためにAIをどう使うのか?を対話する機会を大切にします。

👉 詳細なアンケート結果や職員の声は、noteで公開しているレポートでもご覧いただけます。

都留市役所 生成AIワークショップ|参加者アンケート結果まとめ(第1回・第2回)

都留市職員向け生成AIワークショップ 第1回レポート(2025/8/27実施)

都留市職員向け生成AIワークショップ 第2回レポート(2025/9/04実施)

C-tableの優位性:AI導入を成功に導く4つの強み

私たちのワークショップには、以下の強みがあります。

-

研修を超えて、未来を描く対話を促す

ツールの使い方ではなく、「AIでどう未来を描くか」を共に考える。

だから学びが「知識」ではなく「行動」へつながる。 -

トップダウンではなく、ボトムアップ

経営層の号令ではなく、現場の「やってみたい」から始める。

小さな挑戦が全体の文化を変えるエネルギーになる。 -

操作指導ではなく、心理変容を設計

「体験+対話」を組み込む。

「AIで何ができるかわからない」から「業務へ活かしたい」へと認識を変える。 -

実証で終わらず、実装まで伴走

ワークショップ後もアイデアを試作・業務に組み込む相談のフォローアップを実施しています。

AI導入は「IT投資」ではなく「人への投資」。最初の一歩をご提案します。

都留市役所で行った生成AI体験ワークショップを通じて、改めてはっきりしたことがあります。

それは──AIの価値は「操作方法を覚えること」ではなく、「組織の文化を変えること」にあるということです。

AIそのものは、あくまで道具にすぎません。

本当に大切なのは、「その道具をどう使い、どんな未来を描くのか」を組織全体で考えることです。

C-tableは、その対話を後押ししながら、現場から始まる小さな一歩を、やがて大きな変化へと育てていく伴走をします。

お問い合わせ

当社では、自治体さまや多数の地域企業さまのデジタル変革を伴走支援しています。また、人と組織のためのAI活用を目指す「生成AI体験ワークショップ」も開催しております。デジタル、生成AIを活用した業務変革、組織変革、人材育成研修をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせください。

まずは30分の無料相談から、貴社のAI活用の第一歩をデザインしてみませんか?

・生成AI体験ワークショップ

・お問い合わせ